万象本色:中国白瓷的艺术价值与收藏策略

- OGP

- 10月19日

- 讀畢需時 12 分鐘

出自:编辑 奥格派 / 图片 奥格派会员提供

奥格派

德化白瓷自宋元萌芽,经明清大成,至当代复兴,已经走过近千年的发展脉络。它既是中国陶瓷艺术中“以白为极”的代表,也是全球美术史、宗教交流与材料科学中的独特案例。德化白瓷的收藏策略并非单纯追逐高价,而是通过“来源、工艺、美术史定位”三大维度来确立价值。在当代艺术品市场中,德化白瓷正处于一个“既有顶端定价权,又有中端流动性”的稳健阶段,堪称同时具备“学术收藏价值”与“投资可操作性”的品类。

在近十年的国际拍卖市场中,德化白瓷表现稳定。2024年苏富比春拍,一尊明末“何朝宗款”观音像以约78万美元成交,刷新近年来同类记录;佳士得伦敦拍卖中,17世纪德化观音像多件成交价稳定在4,000–15,000英镑区间。德化白瓷既有顶级精品的高价支撑,又有中坚品类的平稳市场,使其兼具“学术收藏价值”与“可入门性”。这种市场层次,让德化白瓷在收藏领域具有吸引力:既能满足学术研究与历史追溯,也能让藏家在不同价位建立组合。

德化白瓷的历史价值

根据其历史变化,我们称之为“五个时期”,“萌芽期(宋—元)”,“兴盛期(明代)”,“延续期(清代)”,“衰落与转型(晚清—民国)“,复兴与传承(新中国成立后—至今)

德化窑的白瓷最早可追溯至宋代,彼时受北方定窑、景德镇青白瓷影响,开始尝试高岭土精炼与高温烧成。元代,德化白瓷逐渐脱离青白瓷的影子,胎质趋向致密细腻,釉面温润,白度进一步提升,为后世“象牙白”奠定基础。

明代中后期,德化白瓷进入鼎盛:铁杂质含量极低、胎质细白、釉色如凝脂,形成了独特的“象牙白”“猪油白”。雕塑艺术高度繁荣,涌现何朝宗等著名窑工,观音像、罗汉像、文人雅供成为代表性作品。大量外销至欧洲,尤其通过葡萄牙、西班牙等航路进入西方,被称为 Blanc de Chine(中国白),对欧洲瓷器审美与白瓷工艺影响深远。

清代,德化白瓷继续发展,作品精细度更高,宗教造像依旧占据主流。康雍乾时期,宫廷对德化白瓷也有一定需求,部分作品进入宫廷御用体系。同时外销更为旺盛,欧洲宗教团体、贵族阶层广泛收藏,许多德化瓷塑被改装为西式烛台、圣母像,成为跨文化交流的典型载体。

晚清时期,由于战乱、海禁及景德镇御窑的强势,德化白瓷产量与影响力明显下降。民国时期虽仍有生产,但更多转向地方消费,艺术水准有所起伏。

20世纪50年代起,德化窑恢复生产,国家开始组织研究与保护。工艺美术大师辈出,德化白瓷在国内逐渐被重新认识为“东方瓷塑艺术代表”。1970年代后,德化白瓷作品作为国礼赠送,国际知名度逐步提升。同时也是复兴与传承。21世纪至今,德化已成为世界著名的陶瓷生产基地之一,素有“中国瓷都”之称。当代德化白瓷在保持传统观音、佛像、清供器的基础上,融入现代设计、雕塑语言和生活器具,形成传统与现代并存的新格局。2015年,“德化白瓷烧制技艺”入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录。当代德化白瓷不仅是收藏热点,也是中国陶瓷文化“走出去”的重要名片。

典型工艺流程

德化白瓷之所以能呈现出“羊脂白”的质感,源于其特殊工艺:

• 选料与练泥

以高岭土与瓷石为主的低铁配方,反复淘炼、练泥以保证洁净度与可塑性。

• 成型方法

拉坯、模压(分段翻模合模)、泥条盘筑与手工雕塑并用;德化人物、佛像重在“减塑—修坯—勒线—贴花”一体化塑造。

• 干燥与素烧/一次烧

坯体须阴干、慢干,避免因水分蒸发过快产生开裂。依作品结构与工艺选择素烧(约800–900℃)或一次高温直烧(1280–1350℃),呈现温润无釉的白胎质感,并控制应力与收缩。

• 上釉与高温烧成

多用透明釉或乳浊透明釉,釉层极薄,既保护坯体又能透出胎质的洁白。氧化焰下约1280–1350°C,烧后瓷胎半透明,釉色温润,质地似脂玉,因此称“羊脂白”。

• 装窑与匣钵

历史上常用匣钵(相当于“保护盒”)与支钉避免粘连或釉面沾污、保证瓷胎洁白无瑕与表面平滑干净。

以上流程为窑业通行做法之归纳,德化各工作坊在配方、焙烧曲线与装窑工艺上存在差异。

配方差异:各作坊会微调瓷土配比,有的偏白,有的偏温润。

焙烧曲线:有的窑升温快,有的慢升慢冷,直接影响瓷胎致密度和白度。

装窑方式:有的匠人偏重匣钵保护,有的则用多层叠烧。

历史价值与美术史定位

• 造像传统与“何朝宗体系”

何朝宗(约1505–1580)是德化最负盛名的雕塑大家,他的观音像以高颅长面、垂目凝神、衣纹凌厉而富于节奏著称。常见坐姿观音,衣袍简洁却气势庄重,散发出宁静肃穆的宗教氛围。何朝宗塑像被誉为“德化白瓷人物之巅峰”,其手法既吸收宋元造像的写实与庄严,又融入明代文人审美的清雅。清代工匠多以“何派”为范式,甚至直刻“何朝宗款”,作为一种工艺与信仰的权威印记。学界、收藏界由此建立了“何朝宗体系”的鉴定坐标:凡体态端凝、衣纹飘逸、面相恬静的德化观音,多以其风格为参照。

• 全球流播与外销史

17世纪起,德化白瓷通过海上丝绸之路大量输入欧洲,被称作“Blanc de Chine”(法语意为“中国白瓷”)。它们不仅在宗教场所使用,如观音像常被改造为圣母像、圣婴像,还成为欧洲宫廷与贵族的珍玩。

重要收藏实例:法国巴黎罗浮宫藏有多尊17世纪德化观音,见证了其在宗教与美术交流中的跨文化转译。英国维多利亚与艾伯特博物馆(V&A)收藏了大量德化观音、罗汉像与香炉,是研究明清外销瓷的重镇。德国德累斯顿“日本宫”中的德化白瓷,影响了萨克森王国建立欧洲第一座硬瓷窑(迈森窑)。德化白瓷在17–18世纪欧洲风靡,对巴洛克与洛可可时期的雕塑、室内装饰产生深远影响:许多欧洲瓷器工坊(如迈森、尚蒂伊)直接模仿德化观音、圣母造型。

• 材料学与工艺学价值

德化瓷土低铁、低钛,烧成后呈半透明乳白色,细腻度接近玉石,被西方赞誉为“瓷中羊脂”。其工艺要点在于通过“减塑—修坯—勒线—贴花”等工序,实现衣纹的流动感和面相的柔和感。这种综合塑造方法区别于景德镇的青花绘饰传统,更接近雕塑艺术。

现代科学研究:X射线荧光(XRF)分析揭示德化瓷胎含极低Fe₂O₃含量(一般<0.5%),是其白度与温润感的关键。扫描电镜(SEM)显示德化瓷在高温下形成致密微晶结构,颗粒间结合紧密,解释了其“半透—温润”的光学特性。热分析与烧成曲线研究:证明德化工匠掌握了1280–1350℃之间的窑温控制,使坯体致密化而不过度变形。这些理化数据正在形成德化白瓷的“材料指纹”,有助于区分真品与仿品,建立科学的鉴定体系。

德化白瓷的历史价值不仅体现在艺术风格的独树一帜(何朝宗体系),还在于其跨文化的全球传播与对世界陶瓷工业的影响,以及材料科学研究为其确立的独特“瓷学身份”。它既是明清宗教造像的杰作,也是全球美术史中的交流与融合节点。

市场温度与价格带(基于近年拍卖记录)

• 博物馆级 / 明末清初早期造像(塔尖级)

顶级“何朝宗款”大型立观音在国际一线拍场属于塔尖级资产。苏富比2025年3月拍出的一尊高约52 cm、题为“By He Chaozong, 17th century”的德化立观音,拍前估价为 600,000–800,000 美元,最终公开记录的落槌价为 635,000 美元(Sotheby’s,2025)。这说明当代市场对确认为何派且保存良好的大型造像仍有强劲买方需求与估值基准。

• 高端历史件 — 佳士得 / 苏富比的历史表现

佳士得与苏富比在过去十几二十年间曾多次上拍带有“何朝宗”款识或被归属为16–17世纪的德化像,单件成交在几十万至数百万港元/美元不等(例如佳士得2005年、2014年与2016年的相关拍品与估价记录均显示该类别属于高估值段)。这些记录在学术与收藏界也被频繁引用作为定价与鉴定参照。

• 中坚级(17–18世纪、尺寸中等的送子观音等)

在一线拍场中,常见的17–18世纪中小型德化送子观音在近年目录估价与成交区间通常位于约 €4,000–€6,000(估价区间),具体成交受尺寸、完整度、款识及来源影响(例如苏富比2025年4月的一件17–18世纪送子观音目录估价即为 €4,000–€6,000)。这反映出“中坚典型件”在国际市场具有稳定的买卖带,但差异明显依赖品相与出处证明。

• 普通古董与近现代作品(大众市场)

在欧美中小型拍行、电商与地方拍卖会上,德化观音与相关白瓷品的成交价跨度非常大:从几百美元到数千美元均有案例(例如地方拍卖与网络拍卖中多次出现 €100–$4,000 区间的成交记录),这类拍品往往年代较晚、修复或真伪/款识证据不足,市场表现波动较大,流动性相对好但获取稳定溢价难。

拍卖行与估值参考要点(对投资者的实务提醒)

• 来源

带有长期博物馆或知名收藏链(如早期西方藏家、馆藏目录出处)的拍品,能显著提升估值与可售性。苏富比所上拍之大型何款观音就附带“American Private Collection, acquired between 1971 and 1981”的来源说明,这类出处对最终落槌影响重要。

• 款识与修复

何朝宗类款识、印章、泥质与釉面特征是鉴定重心;微小修复、底座更换或釉面污染会大幅影响中高端估值(拍场说明与条件报告通常详述此类问题)。

• 市场季节性与竞投环境

拍卖估价为指引,真实成交高度受当场竞投气氛、买家名册(私人收藏家 vs. 机构)与当季主题(如某季拍场有整场德化专题)影响。

具体拍卖实例

苏富比(Sotheby’s),“A magnificent and exceptionally large 'Dehua' figure of standing Guanyin, By He Chaozong, 17th century” — 估价 600,000–800,000 USD,售出记录 635,000 USD(拍卖日期:2025年3月)。

佳士得(Christie’s),一件带“何朝宗”款的德化观音(曾于2005年被记录为成交 GBP 131,200;另有2014/2016年数件带款识高估价/成交记录),显示何款在其时点也属高端类别。

苏富比(Sotheby’s)目录示例:一件17–18世纪送子观音于2025年4月列入估价 €4,000–€6,000,作为典型中坚级估价参考。

邦瀚斯(Bonhams)与其他中小拍行长期刊登并出售带“何款”或普通德化像的拍品,说明市场端既有高端也有大量低门槛流通品(参考 Bonhams 与多家地方拍行目录与成交记录)。

鉴别与风险提示

明末清初造像(何朝宗体系)

识别点:衣褶刀锋利落、面相安详、体态端凝;常见阴文/阳文“何朝宗”钤印,但需警惕后加。

风险:伪款、拼补与重釉。优先选择来源清晰并经权威图录著录之例。

明清文人清供与外销器

识别点:小件供器、动物与博山炉、军持、盖罐等;欧洲旧藏常见。

关注:旧藏标签、外销史料与欧洲古董商档案。

清末民初—二十世纪作

优势:价格相对可及,适合建立题材型组合(观音、罗汉、童子、瑞兽)。

风险:工艺良莠不齐,需以手感与釉面判断优劣。价格参考区间跨度大。

当代德化名家与青年创作

优势:原创性与可沟通性强,可直接与艺术家/机构建立档案。

关注:展览/获奖/机构收藏背书,以及作品的可复制性(版数、模具)。展览所示青年群体为“未来可器”的重要观察窗口。

藏品来源

若目标是资本保值与增值,请优先关注明确出处(museum/private provenance)且可归属何派或可考古学/文献证明的明末—清初大型造像,如展览著录、旧藏传承、权威交易记录是价值压舱石。这类少量精品在一线拍场能取得最高溢价。若目标是收藏入门或大众展示,可考虑中小型17–18世纪典型造像或近现代良品(预算从数千到数万不等),但需要非常注意品相与钩稽来源证据。通常款识与钤印也需要注意,何朝宗印鉴别需结合风格学与工艺学,切忌“见印当真”。

材料与工艺征候

德化胎釉低铁、釉色温润;旧例常见老窑 scar、自然氧化积垢与使用磨损;谨防“做旧”与拼补。发丝纹、冲线、缺指、二次上釉均显著影响估值,品相对于价值高低极为敏感。科学检测非常重要,XRF/显微结构可辅证胎釉特征;热释光对高温瓷适用性有限,切勿过度依赖单一检测。市场仿古成熟,从“新作做旧”到“旧件重修”层次不一,仿作与后配是极大的风险之一。

信息不对称和流动性分化

工作室版与手工独作的区隔、版数与模具信息不透明。顶尖标的流动性与价格发现良好,中低端成交波动较大。

建议藏家入手操作建议

“先看后买”——建立视觉与触感的“肌理记忆”

建议新入门者先大量观摩博物馆展览与权威出版图录,如:国博、上博、台北故宫、维多利亚与艾伯特博物馆(V&A)的德化藏品,培养对白瓷胎质、釉色与造像神态的直观感受。

在拍卖行预展(苏富比、佳士得、嘉德、邦瀚斯等)中,务必实地观看同类拍品,观察不同年代的胎釉细节与修复痕迹。久而久之能形成对“羊脂白”釉感、雕塑韵律的“肌理记忆”,提升辨识力。

“来源为王”——优先锁定出处可靠的作品

高端市场的核心价值不在于尺寸或题材,而在于来源与文献链:展览或出版著录,曾参加过知名博物馆/学术展览,或被收录于权威图录(如《Blanc de Chine》系列)。正统藏家更倾向旧藏来源,如来自20世纪早期西方藏家(如法国传教士、荷兰东印度公司流入藏品),或知名拍卖行往期成交纪录。这些可以给藏品背书。买家在审阅拍卖图录时,应仔细阅读附录(provenance)、状况报告(condition report),并可向拍行索要修复记录或实验室检测报告。

“梯度建仓”——循序渐进搭建收藏体系

不建议一开始就冲击百万美元级的“何朝宗”标杆造像。可以选择中价段、质量优良的小型观音、童子像、香炉、供器,建立主题脉络,同时逐渐熟悉市场行情。当对比积累达到一定程度,再向标志性题材(如“何朝宗观音”“罗汉群像”)扩展,逐步建立金字塔型收藏结构:基础件 → 中坚件 → 标杆件。

“并行验证”——多重方法交叉把关

通常采用“三方面并行验证”,可避免仅凭“肉眼判断”或“市场口碑”下决定,从而规避赝品或拼凑件的风险。首先从“风格学”,比对面相、衣纹、姿态与历史上确立的典型范式(尤其是“何朝宗体系”)。其次是“工艺征候”,要仔细检查泥质纯净度、胎壁厚薄、匣钵支钉痕迹、釉色层次。最后也是最重要的“理化检测”,如XRF 成分分析、SEM 微观结构观察,以验证低铁高岭土配方及烧成特征。检测出的数据比肉眼更可靠。

“长期主义”——让藏品在学术与文化中持续增值

真正的价值不仅在买入价格,更在于能否为藏品建立学术背景与文化含量。收藏本身就是文人雅士的兴趣爱好和投资保值的方式,所以作为收藏家很多都会在收藏的同时出书立著。如:将藏品送交学术研究,或投稿相关期刊、出版物。除了论文与出版,还有展览出借,这非常普遍,收藏家将藏品借展博物馆或专业机构,提高藏品的学术能见度。此外目前数字化传播方式的比例也持续增加,制作高清影像、研究报告,进入线上数据库或展览。通过这些持续赋能,藏品的价值不仅停留在市场层面,更能形成学术与文化双重加持,增强未来的市场溢价能力。

由此可见,德化白瓷收藏的核心是眼力训练 + 来源甄别 + 体系搭建 + 科学验证 + 学术赋能。只有形成长期规划和“学术+市场”的双重路径,才能避免短线投机陷阱,并在收藏与投资之间取得真正的平衡。

其他展览与学术资源

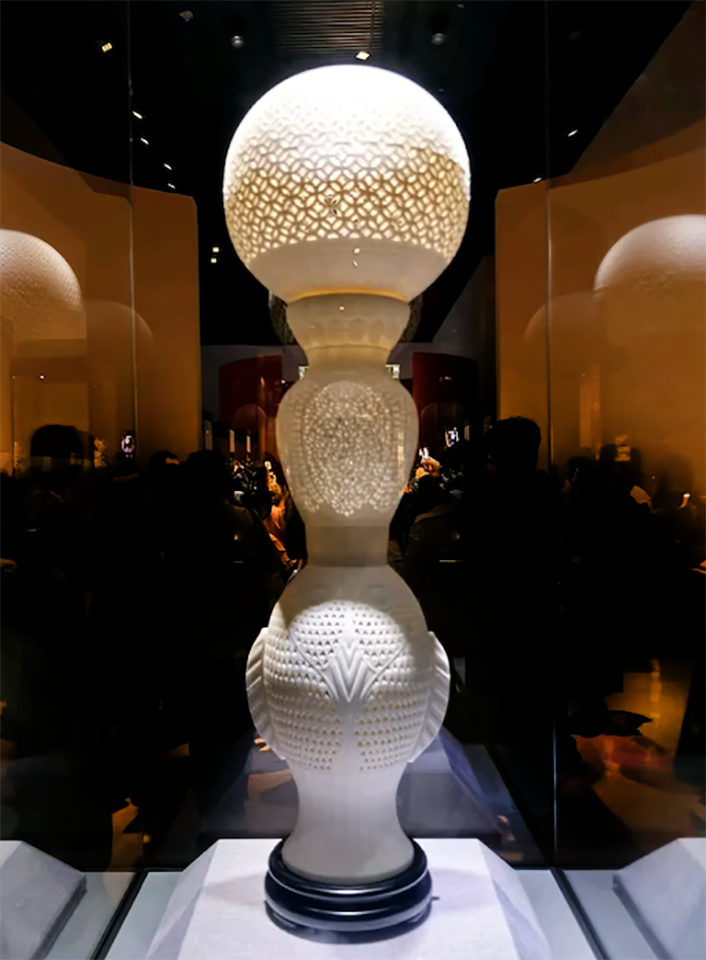

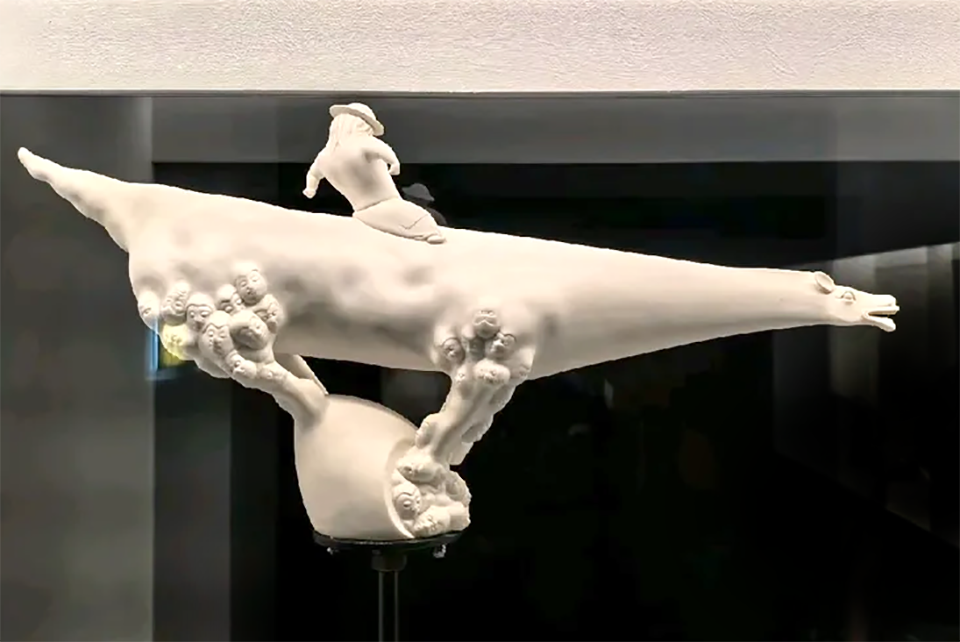

“中国白·德化瓷”上海艺术大展于2025年7月18日至9月19日。展览以德化白瓷为主题,依据“盛世鼎新 / 历史钩沉 / 未来可器”三大板块展开:第一板块聚焦当代德化名家“守正创新”,集中呈现《世博和鼎》《神话》《极彩·如愿多宝佛》等代表作;第二板块围绕“泰兴号沉船”考古装置与历代德化瓷器展开时间线式陈列,梳理自夏商以降至宋元明清的器物脉络;第三板块则系统展示青年陶艺家的当代性、观念性与实验性探索,勾勒德化白瓷的未来图景。上述信息可见于主流媒体与机构报道,可以帮助您回顾和借鉴。同时,“历史—当代—未来”的三段式结构,把德化白瓷从工艺史、外销史与当代陶艺语境立体化呈现,适合作为收藏者系统入门的“第一课”。

现场亮点有:《世博和鼎》《神话》《极彩·如愿多宝佛》《东方之珠》《天女散花》《伏虎》《唐韵》《紫气东来》《结瓶》《花开富贵系列》《汉字艺术·百家姓》等新作群体现当代德化白瓷的雕塑力与装饰审美;“泰兴号沉船”装置则将外销德化瓷与海上丝绸之路相联,强化“历史钩沉”的叙事。

总体而言,德化白瓷自宋元萌芽,经明清大成,至当代复兴,已经走过近千年的发展脉络。它既是中国陶瓷艺术中“以白为极”的代表,也是全球美术史、宗教交流与材料科学中的独特案例。德化白瓷的收藏策略并非单纯追逐高价,而是通过“来源、工艺、美术史定位”三大维度来确立价值。在当代艺术品市场中,德化白瓷正处于一个“既有顶端定价权,又有中端流动性”的稳健阶段,堪称同时具备“学术收藏价值”与“投资可操作性”的品类。

留言