乡土的色彩:首届中国农民画作品展回顾与收藏思考

- OGP

- 2025年10月5日

- 讀畢需時 6 分鐘

出自:编辑 奥格派 / 图片 奥格派会员提供

奥格派

这次展览以体系化的叙事、跨地域的样本与高参与度,把“农民画”从地域民俗之美,推向“当代民间绘画”语境的再认识:它是关于土地与人的图像学,是社会记忆与情感共同体的视觉档案。作为艺术爱好者的收藏对象非常合适——能开拓视角、提升艺术感受与文化理解;但作为投资品种并不理想。因此,建议以“研究型/主题型收藏”作为主线,把审美、文化与长期陪伴,放在收益之前。

参展作品呈现出浓郁的“乡土气息”、鲜明的“地域特色”和强烈的“时代精神”,体现了广大农民画作者和基层美术创作群体用心灵感悟生活,以独特的观察视角、生动质朴的艺术语言记录新时代乡村生产生活的新场景,展现出中国乡土绘画创作的蓬勃生机。

一、展览回顾

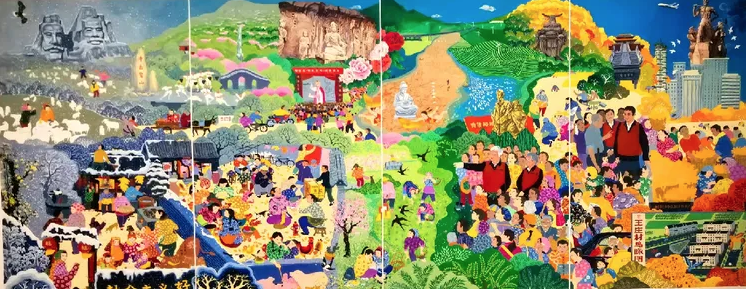

6月27日,“首届中国乡土绘画(农民画)作品展览”在中华艺术宫开幕,0米层与B2层两大展区联动呈现,持续至8月24日。展览征集到全国各地5000余件报名作品,最终遴选544件展出,并特别呈现若干幅来自“画乡”的巨幅合作作品;策展结构以“耕耘 / 收获 / 欢庆 / 新貌”四个章节展开,形成清晰的叙事动线与地域谱系。官方数据显示,展期51个开放日共接待近55万人次,公共教育活动逾百场,社会关注度与公众参与度显著。

现场可见多地画乡集中亮相:如广西三江侗族自治县特邀巨幅《美美与共》以缤纷色彩与群像结构抒写“多彩侗乡”的共生景观;广东团队合绘《潮涌南粤》(350×250cm)以海湾—港口—厂区的空间推进,铺陈南粤产业与市井活力;上海作者陈惠方的《沪派江南——新元圩田农耕图》(350×200cm)以“江南农事长卷”式的散点叙事,回应海派审美与田园记忆;河南《古韵新曲》则在传统器乐与市集切片间,折射中原“古意新响”的城乡日常。

二、农民画的类型学延展

1)它是什么——一种类型/风格,而非“作者身份”的限定。

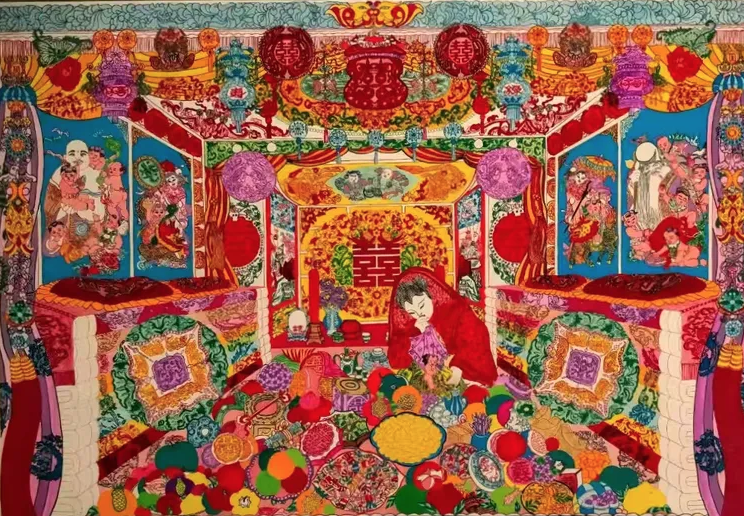

“农民画”最初在20世纪50—60年代的乡土文化与群体创作实践中生长,吸纳剪纸、刺绣、年画、庙画等民间艺术营养,逐步形成平面化构成、夸张变形、强烈设色、散点多视点与叙事性群像等鲜明语言。进入当代,创作群体已从传统的“农民画作者+辅导员”扩展为更开放的社会结构,涵盖教师、工艺师、设计从业者、返乡青年等——“农民画”更像是以地域文化为底的当代民间绘画样式。

2)历史与地域谱系。

学界多以陕西户县(今鄠邑)与上海金山等作为重要源头与范式:户县农民画自1958年兴起,风格以质朴稚拙、色彩强烈与生活叙事见长;金山在吸收户县经验与江南工艺传统的基础上,于70—80年代形成海派气质与江南民俗意象并置的风格谱系;江苏博里等地亦在80年代逐步形成地方流派。

3)社会性与民族性。

农民画往往依托“画乡”的社区网络和公共文化空间,以集体创作、师徒传承与地方节庆/田野劳作经验为母体,成为记录地域民俗、农业技艺与城乡变迁的“图像志”。这种扎根本土的“民族—地域”表达,使其成为地方文化名片与非遗/文旅载体的重要资源。

4)价值与情感。

其价值首先是社会—文化价值:它把“熟人社会”的生活智慧、礼俗结构与情感共同体,翻译成可共享的视觉叙事;同时,色彩学与构成法上的自由实验,也让作品兼具直观愉悦与装饰性。重要的是,“农民画只是形式,并非只有‘农民’创作;艺术价值从不取决于作者的职业身份。” 尊重多样的艺术形式,正是理解中国当代民间绘画的重要前提。

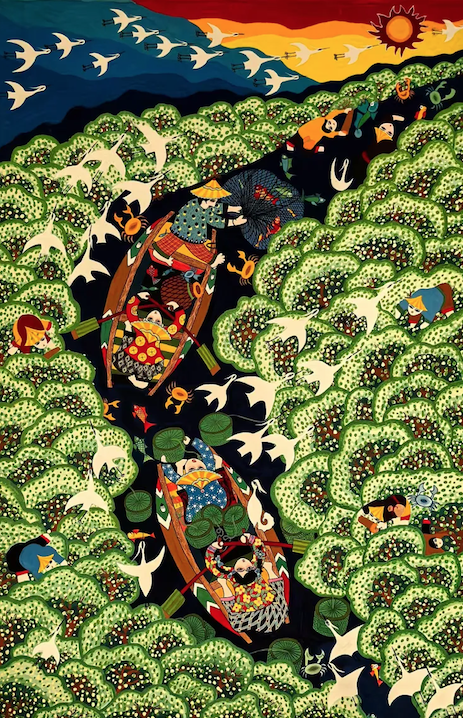

作品掠影

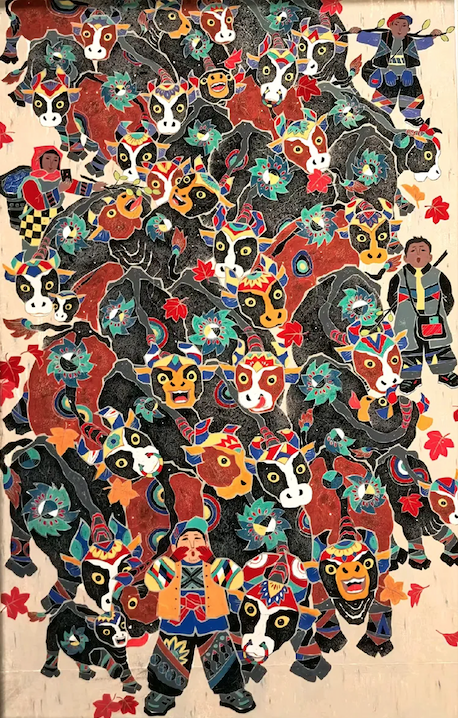

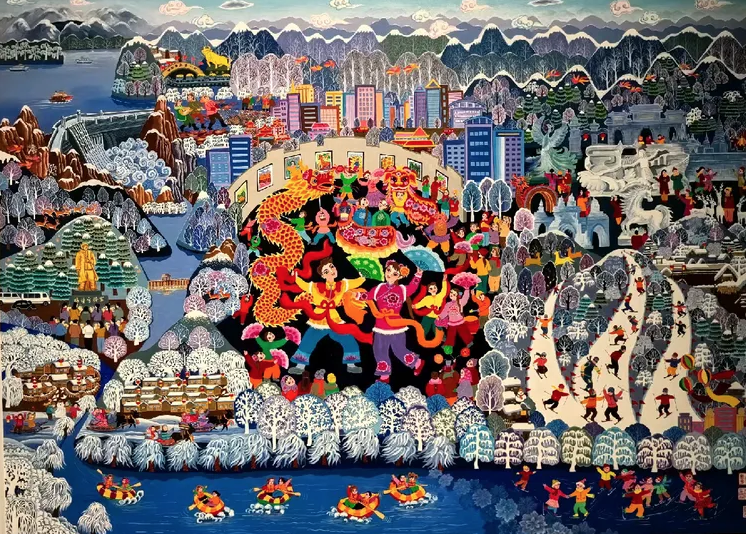

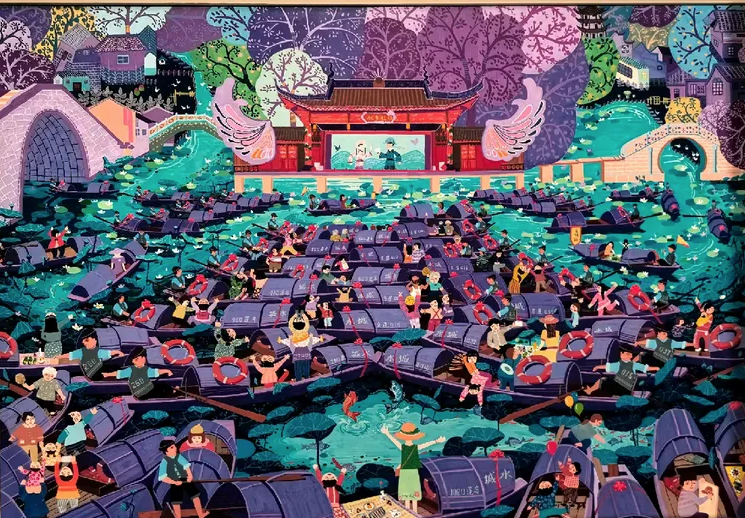

《美美与共》(广西)

群像式的节庆/劳作场景,运用高饱和设色、密集纹样与层层铺陈的“草地—台阶—人群”结构,呈现侗乡共生与共享的“合奏感”。

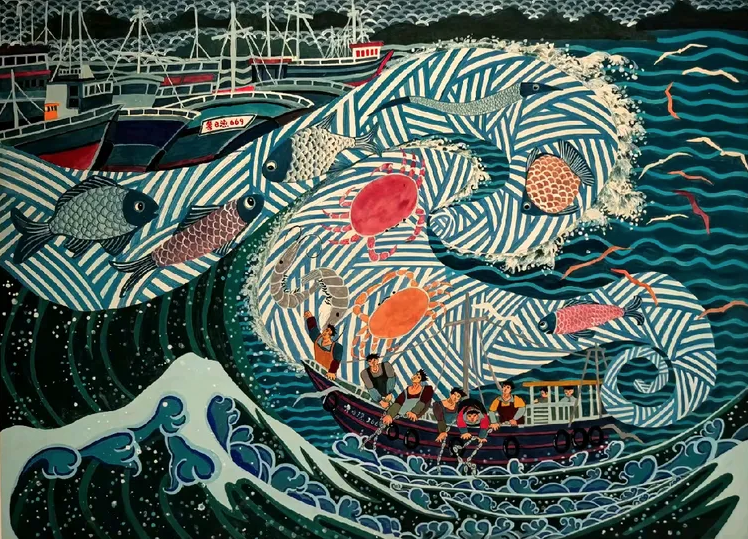

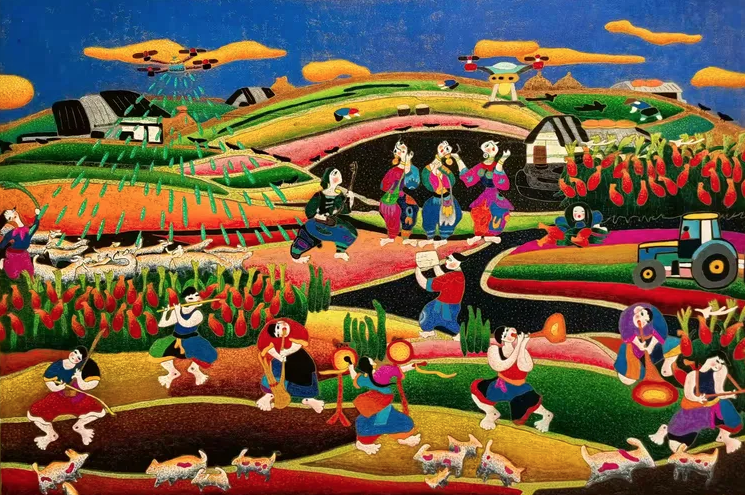

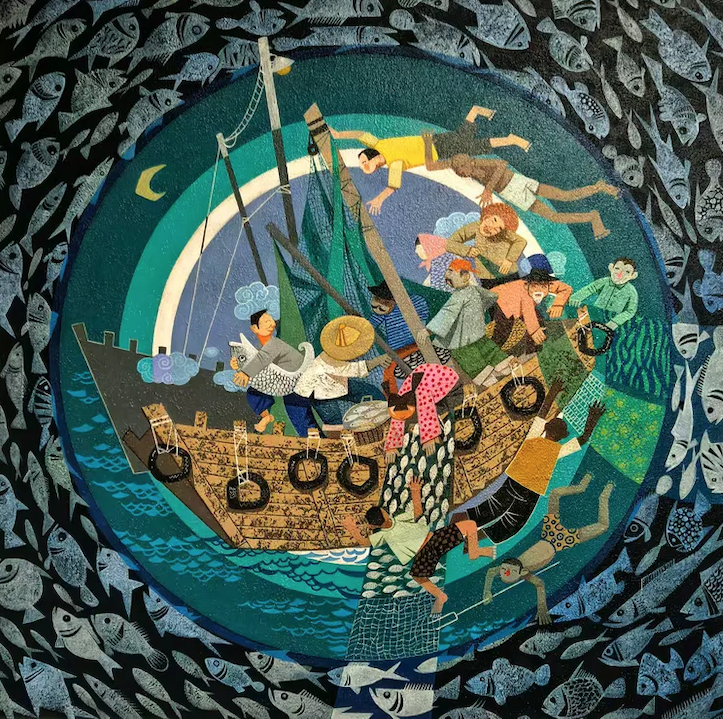

《潮涌南粤》(广东,350×250cm,钟永廉、梁彩欢、骆雪芳、苏晓明)

以弧形海湾与港城天际线形成势能,工厂/市集/海港的三重场景彼此呼应,具“工业抒情”的现代民间表达。

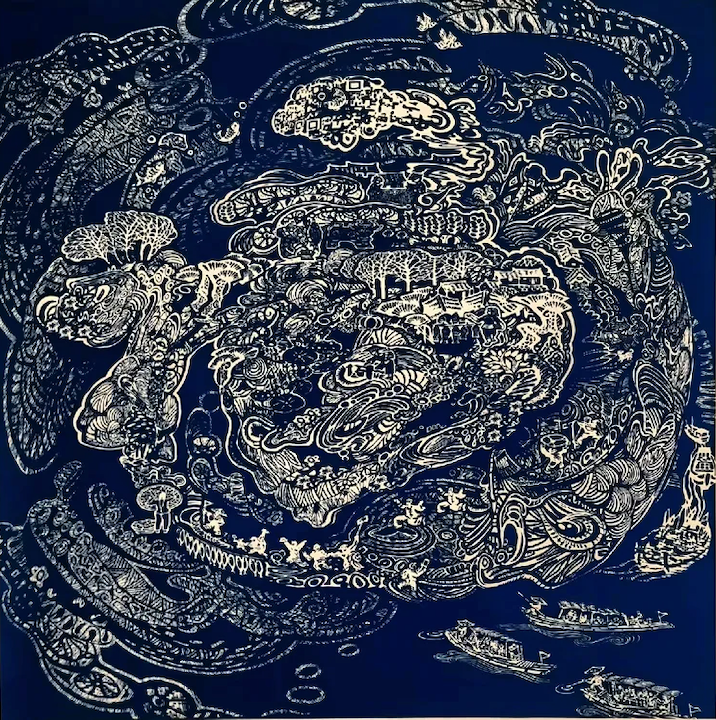

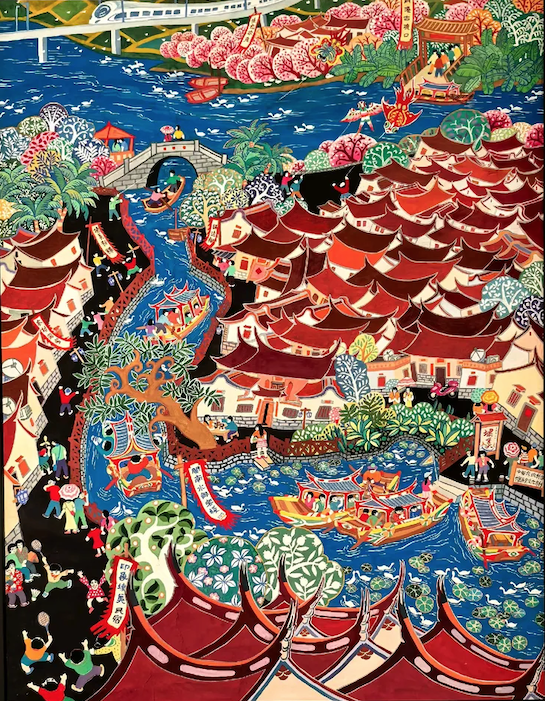

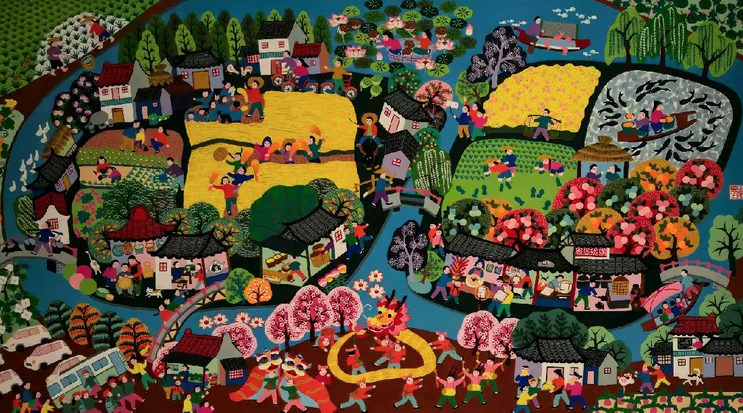

《沪派江南——新元圩田农耕图》(上海,陈惠方)

以长卷式散点透视串联农事流程,海派的明快设色与江南的细密纹样同频,呈现城市与田园的互文。

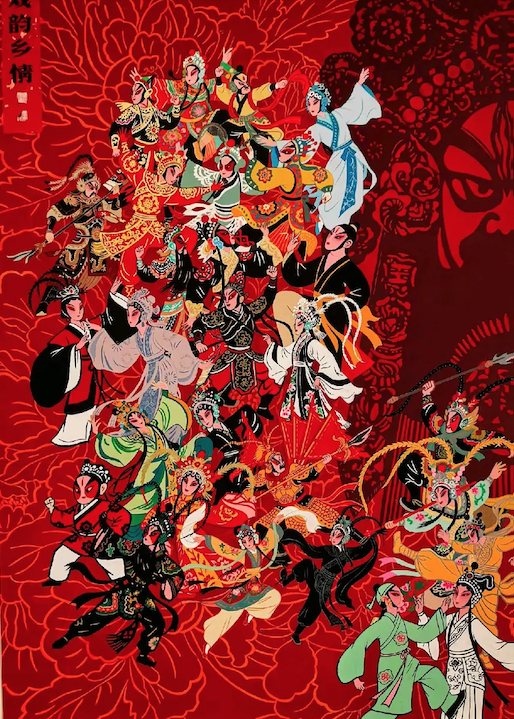

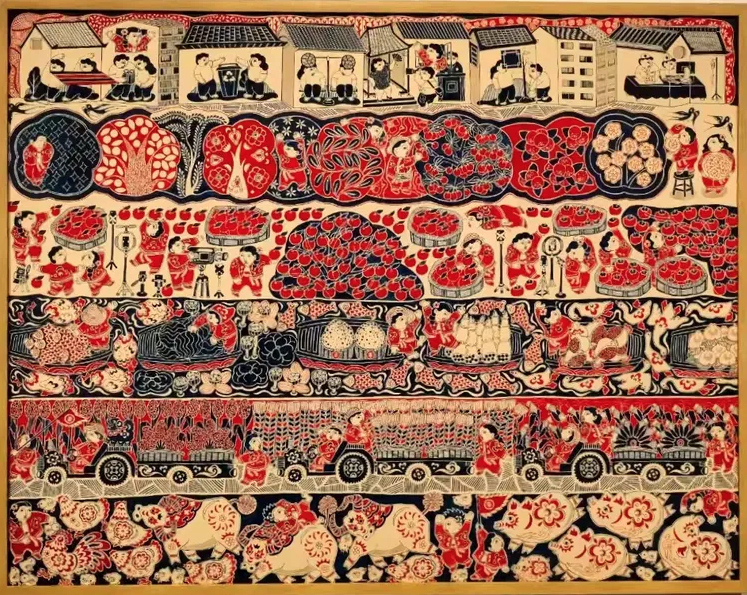

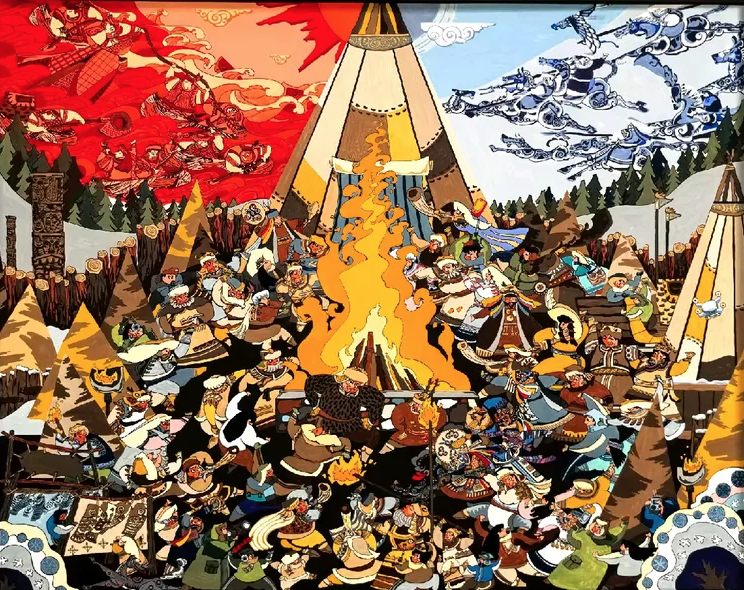

《古韵新曲》(河南,周松晓、张新亮)

以器乐、戏曲与市集切片构筑中轴,形成“古今并置”的叙事拼贴。

三、艺术价值与收藏/投资建议

A. 艺术价值与潜力

学术价值

作为“现代民间绘画”的重要门类,农民画在图像人类学、民俗学与视觉文化研究中价值稳定;新一代作者正推动题材与语言的当代化(都市乡愁、迁徙、产业景观等),学术讨论面持续升温。

审美价值

强设色、大面积平涂与装饰性构成,兼具公共空间适配与家居陈设友好;群像与故事性让“观看成本”低、交流性强。

文化价值

它是一部“乡村口述史”的图像版本,具有可传承、可研究、可传播的社会文化意义;对于机构与公共文化空间尤具公共教育潜力。

潜力价值

新一代作者的加入,使“农民画”不再局限于农事/节庆,而是出现了电商、工业、城市化等新符号,具备“传统语汇—当代表达”的发展潜力。对于藏家而言,收藏不仅是艺术拥有,更是一种文化认同与历史保存。

适合怎样的收藏者?

• 注重文化背景与研究线索的学术型藏家

• 偏好色彩张力、具备空间陈设需求的个人藏家

• 公共机构、企业美术馆、民俗馆等具有文化展示需求的机构

B. 投资属性评估:优势 vs. 风险

潜在优势

价格门槛相对友好

除个别名家外,多数作品仍处可及区间,便于建立主题型小合集(如“海洋/渔业”“江南农事”“侗乡节庆”等)。

政策与公众关注度带来“曝光红利”

大型权威展览与画乡品牌化提升知名度,有利于典藏传播(如本次展览的高人气与广覆盖)。

差异化价值

在主流艺术市场之外,农民画提供了一条“文化性收藏”的差异化路径。

主要风险

市场流动性有限

二级市场交易不活跃、估值锚缺乏,短期价格发现机制弱。

信息与溯源不对称

合作大尺幅、工作坊生产等机制下,著录、作者署名规范与作品保存状况参差;需要更严谨的档案与保真材料。

风格相近导致选择成本高

题材与语言的“家族相似”可能造成估值分化、审美疲劳。

保管装裱与保存

常见材质为宣纸、水粉/丙烯等,需注意温湿度与光照控制。

不建议将农民画作为“纯投资品种”配置。

更稳妥的路径是“以审美与文化价值为主、兼顾长期持有”,通过建立有研究主题的收藏来提升文化含量与抗波动能力。

C. 收藏实操建议

优先一手渠道

博物馆/美术馆公教项目、画乡官方机构、学术展览衍生售卖或定向委托创作,获取明确的创作背景、题跋与作者,确保原创性与权属明确。与地方文化机构、非遗中心合作,获取有背书的作品。

作品文献与档案

索取/自建“作品卡”——创作时间、材质尺幅、作者简介、作品语料(草图、工作照)、展览/出版著录;尽量保留展签、画册页。对于多人合作的长卷,特别要保存作者名单与权属说明。

选题导向

围绕地域主题(如“金山—江南农事”“南粤—海洋与工业”“西南—民族节庆”)或方法主题(群像、仪式、器乐、现代产业)做“组合收藏”。此外形式主题有助于形成研究价值与展览价值,如“巨幅群像”“合作长卷”“单幅叙事画”,可建立“主题线索”。

关注新一代作者与合作大尺幅

前者具语言更新潜力;后者适合机构或公共空间陈设,但请优先确认联合创作署名与权属分配。

保存与陈设

宣纸作品建议专业装裱;常温干燥、避强光;定期检查色层稳定性,必要时做防护涂层。巨幅作品适合机构/公共空间陈设,私人收藏者建议控制在中小尺幅。

未来方向

随着乡村振兴与民间艺术研究的深入,农民画可能更多进入美术馆学术体系与跨界设计领域。与其追逐金融回报,不如建立学术性、系统性收藏,未来具备更大的公共文化意义与展览潜力。

这次展览以体系化的叙事、跨地域的样本与高参与度,把“农民画”从地域民俗之美,推向“当代民间绘画”语境的再认识:它是关于土地与人的图像学,是社会记忆与情感共同体的视觉档案。作为艺术爱好者的收藏对象非常合适——能开拓视角、提升艺术感受与文化理解;但作为投资品种并不理想。因此,建议以“研究型/主题型收藏”作为主线,把审美、文化与长期陪伴,放在收益之前。

留言