私人之力,文明之光 - 从“天地大观”看中国私人收藏与美术馆的未来

- OGP

- 2025年7月14日

- 讀畢需時 9 分鐘

已更新:2025年7月28日

出自:编辑 奥格派 / 图片 奥格派会员提供

奥格派

“天地大观”展清晰地传达出一个信号:中国私人美术馆正在完成从“收藏展示”向“文化生产平台”与“知识体系输出者”的根本转型。而这种力量的崛起,不应被误解为“炫富”或“孤赏”,而应被看作是一种新的“文化责任共同体”的形成过程。未来的文明守护者,将不再是高墙深院中的少数人,而是愿意将文化资源、研究成果、审美判断与社会共享的每一个藏家、策展人、美术馆运营者与公众之间的共同事业。

在春夏之交,应藏友之邀小聚,并有幸参观了由著名收藏家刘益谦、王薇夫妇创办的龙美术馆(西岸馆)推出的年度重磅展览“天地大观——跨越时光的文明印记”。该展览分为四个板块,展出近200件(套)从商周至明清的私家收藏文物,呈现一场横跨三千年的文明对话,也引发了艺术界、学术界与收藏圈的广泛关注。

值得强调的是,本次展览全部展品均来自私人收藏与私营机构。这不仅展示了中国民间收藏力量的厚度与广度,更以高规格范例生动诠释了私人收藏家与私人美术馆在文化传承、公共展示与社会参与方面的现实潜力与未来使命。因此,这场展览不仅是一场视觉与思想的盛宴,更是一场关于中国私人收藏生态与文化资源整合能力的深度检验。

私人收藏家联手打造“高价时代”的重器展

此次展出的所有藏品均来自私人收藏体系,涵盖甲骨、青铜、玉器、瓷器、佛像、家具等多个古代艺术门类。值得一提的是,展览中的绝大多数展品为首次公开亮相,且多为市场估值极高的重量级藏品,充分展现了中国私人收藏家在文物艺术领域所累积的深厚实力与审美品位。

策展人刘益谦直言:“这是一个商业高价展,体现的是几十年民间收藏积累的集体成果,也展现了国家公立体系之外,私人收藏家及机构作为文化资本力量所具备的组织能力与公共话语权。”

自2012年创立龙美术馆以来,刘益谦与王薇夫妇不仅以专业系统的方式构建起私人美术馆的学术高度与社会影响,更推动了一种新的文化参与模式:私人收藏不再只是个体癖好,而正在成为公共文化空间的重要补充力量。在这次展览中,他们携手多位实力收藏家,共同呈现出一场横跨历史时间轴与艺术类别的高密度文化叙事,预示着中国私人美术馆和收藏界未来的组织化、专业化趋势。

文明的回响:3000年艺术巅峰的系统呈现

“天地大观”展览共分为“金石寿”“器载道”“思无邪”“无尽藏”四大板块,试图以跨越时空的器物系统,呈现中华文明三千年的精神谱系。这些展品虽来自私人收藏,却可以将孤立器物转化为文明脉络的具象表达,构建出一种结构性、系统性的文化叙事。

金石寿:文字、礼制与信仰的起点

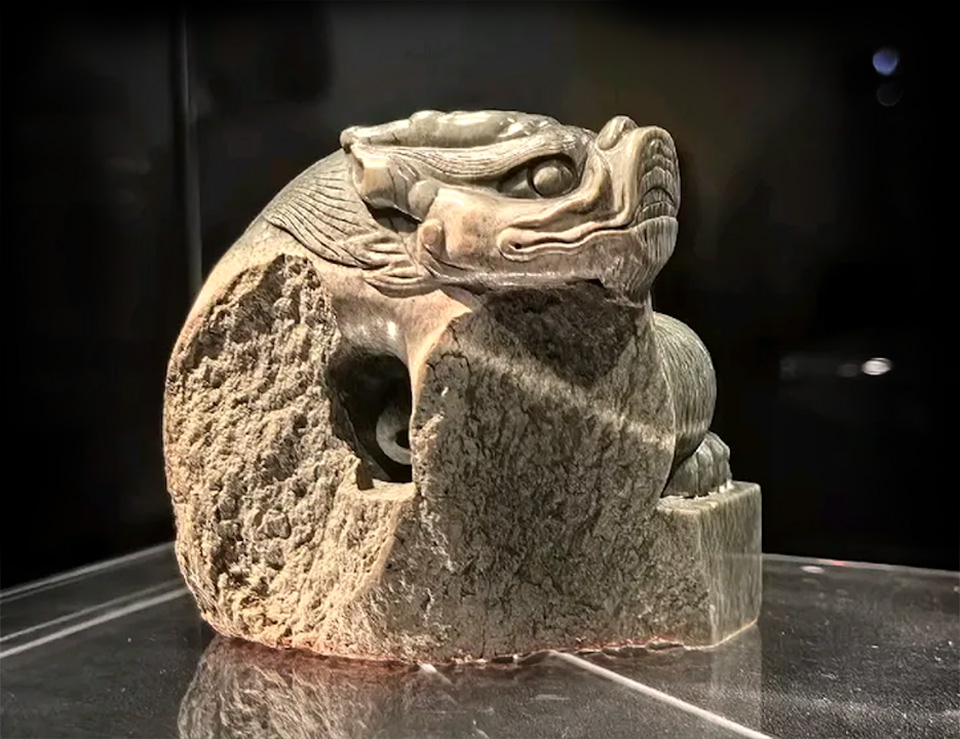

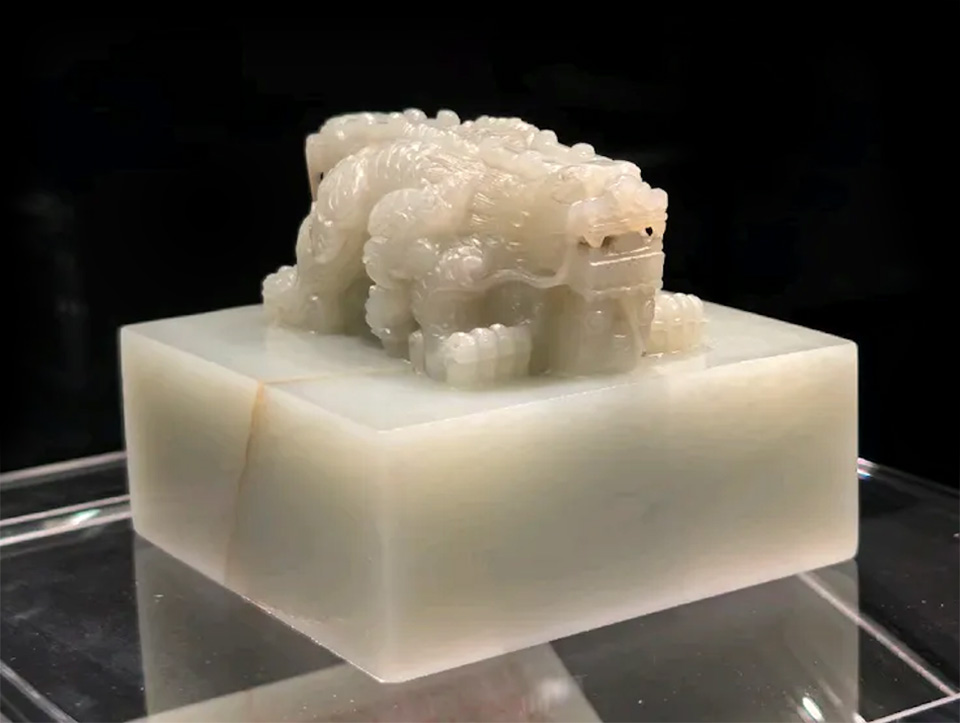

甲骨、青铜、玉器是中国古代文明的核心载体,凝结了国家制度、宇宙观念与道德理想的起源。在这一单元,精选展出甲骨刻辞34例,以及青铜器、高古玉器、玉玺等13件(套)罕见文物,构成古代中国“金石精神”的实物谱系。

甲骨文作为最早的成熟文字系统,不仅记录占卜仪式,更揭示了商代政治、宗教与社会结构。青铜器则以列鼎制度体现政治等级制度,铭文中所记分封、征伐、赏赐,令死物成为可阅读的历史档案。玉器方面,从“比德于玉”的汉代礼制,到“印寿”文化的延续,玉不仅是物质符号,更是人格理想的艺术投射。

在私人收藏体系中,这一部分文物往往最难系统呈现。此次集中展出,显示出藏家对古代思想谱系的深度理解与长期积累。

器载道:瓷器中的秩序与美学

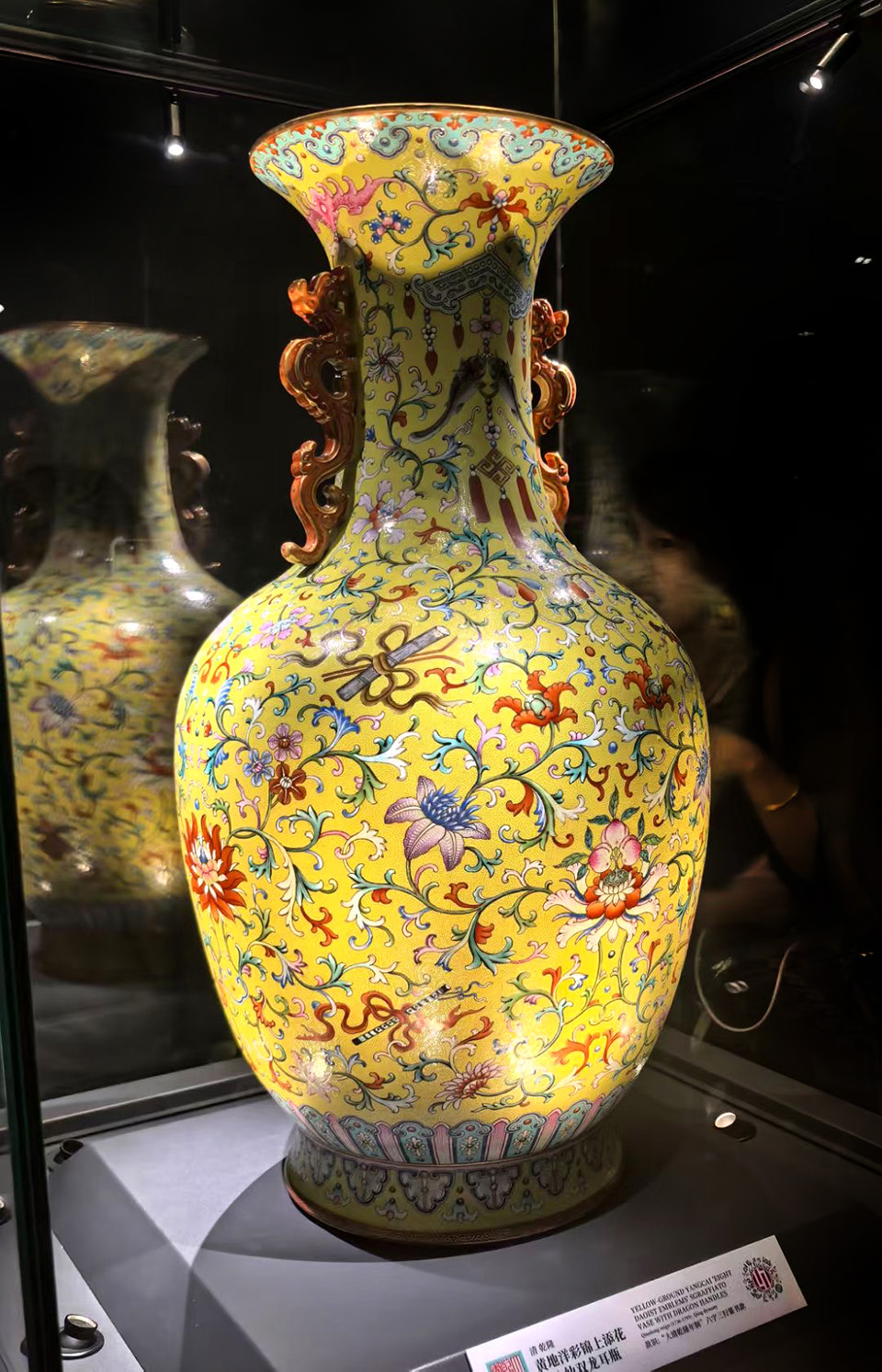

瓷器被誉为中国文明最具国际识别度的艺术载体,本板块以十二件宋、元、明、清高峰时期的顶级瓷器,勾勒出从儒雅内敛到极致繁复的审美演化路径。

从汝窑天青的“天人合一”哲学,到南宋官窑以青铜礼器为模,再到元青花在中外文化碰撞中崛起为时代风尚,瓷器承载着时代精神与技术突破。明清两代,釉上彩技法百花齐放,粉彩、珐琅彩、洋彩等技艺引领世界陶瓷美学,也反映出帝国晚期的繁华与文化焦虑。

这一板块展品由多位资深藏家协力提供,体现出他们不仅追求稀世珍品,更有意梳理瓷器的制度性美学与全球文化关系。这种文化整合能力,正是私人收藏体系日益专业化的鲜明标志。

思无邪:宗教造像中的信仰之美

宗教艺术在中国古代艺术中曾长期处于“冷门”地位,而今逐渐成为收藏界关注的新高地。本单元展出八件佛教造像与唐卡珍品,时间跨度自11世纪至清代,涵盖藏传与汉传体系。

展品如永乐御制红阎摩敌唐卡、西藏铜瑜伽士像、明清汉藏风格融合的造像,既表现了不同地域对佛教教义的美学诠释,也反映出皇权对宗教艺术的制度扶植与意识形态塑造。

这些造像大多藏于私人体系多年,首次集中呈现,体现出私人藏家在宗教艺术研究、保存与传播方面的主动介入。私人收藏,正在推动宗教艺术从边缘进入主流叙事,也使文化遗产的保护走向多元主体共建的新阶段。

无尽藏:从器物到文化基因的转化

“无尽藏”不仅是展览的结尾单元,更是一种文化理念的升华。源出佛典的“无尽藏”被历代收藏家转化为关于“藏”与“传”的哲学话语——不止于物质累积,而是文化精神的延续与代际共享。

苏轼言“无尽藏”,乾隆编《石渠宝笈》,都是通过系统性整理与书写,将私人藏品转化为公共记忆。这也是当代私人收藏家正不断实践的方向——不仅拥有、研究,更主动展示、出版、教育、建构认知体系。

这一理念在此次展览中被具体化:展品内容涵盖从甲骨到瓷器,从佛像到宫廷文物的全线高峰,背后是一套有序、成熟、合作的民间收藏网络。它不仅展现个人眼光与财力,更体现了私人收藏走向“文化责任者”的集体转型。

重点展品

商代甲骨刻辞(34例)——首次集中公开,内容涵盖祭祀、征伐、田猎、求雨、入贡等,提供极高史料价值,堪称“活化的商代文献”;

西周宣王五年青铜兮甲盘——铭文达133字,考古界称其为“传世最早完整国宝文献”,是流传年代最久远的国宝重器;

战国错金银嵌琉璃乳钉纹方壶——工艺复杂、色彩绚丽,为战国奢华生活与审美的象征,代表了战国奢华工艺的巅峰;

汉跽坐吏玉灯、盘——迄今考古发掘和传世遗存的唯一可见玉雕灯俑,极具考古标型价值;

北宋汝窑天青釉洗——传世稀品,釉如凝脂,天青犹翠,冰裂莹澈,器形雅致代表宋代“尚意”美学的极致;

南宋官窑八方弦纹盘口瓶——以周礼青铜为模,釉色温润,展现宋代士大夫哲学追求;

元青花缠枝莲花纹大罐——罕见大器,造型稳重,通身内外施釉,釉色白中带青,是极为稀少的传世元青花,是中外艺术融合的代表作;

明成化斗彩鸡缸杯——本展最大明星,自2015年后首次在沪亮相,也是刘益谦的藏品;

清乾隆铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟——融合西洋钟表工艺与清代宫廷审美;

明洪熙永乐仁孝文皇后青玉龙钮谥宝——目前所知唯一太庙御宝遗物,具有重要的历史意义;

清康熙五彩十二月花神杯——依月令之数为一套,一花一月,配诗文、按月份排布,是康熙年间御窑巅峰的代表,素来被视为康熙御窑珍品;

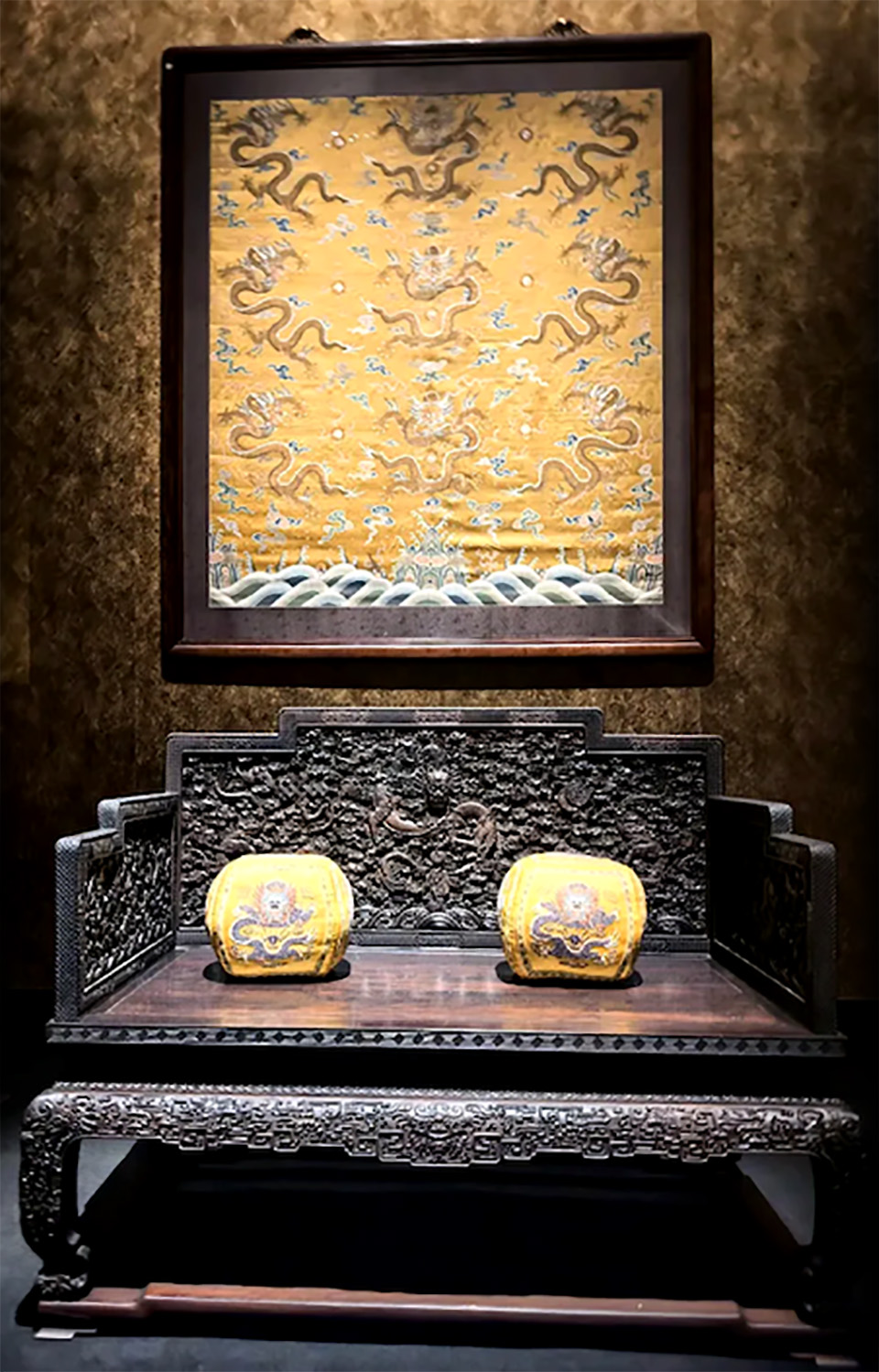

清乾隆御制御用剔彩云龙福庆有余纹宝座——装饰以九条龙、云蝠纹及缠枝莲纹为主,反映帝王对国泰民安、兴盛太平的追求。

通过这一系统性的展览,观众不仅可欣赏中华艺术的至美形态,更可深入理解文物背后承载的宇宙观、权力体系与哲学信仰。更重要的是,这一切并非来自官方系统的调配,而是由一群私人收藏家共同组织完成。他们不再是静默的藏家,而是以展览为平台、以知识为桥梁、以社会责任为动因的文化合作者。

正如刘益谦所言:“文物是凝固的历史,但它不应被凝固在保险柜里。文化的生命,要通过分享与对话不断再生。”我们收藏家俱乐部的成员亦深有同感。真正负责任的收藏者,正在以展览、出版、研究与教育等方式,推动中国古代艺术真正回归文明语境,也使私人美术馆与收藏力量,在未来文化生态中扮演愈发重要的角色。

收藏家的反思:器物之外,文明之魂

与诸多会员在观展后座谈,均表达了深刻的共鸣:

“真正的私人收藏,早已超越器物归属的层面,它正日益成为文化价值传播与叙事创新的重要媒介。甲骨文的每一道刻痕,都是先民的世界观;汝窑釉色的冰裂,是宋人‘天人合一’的回响。”

在场的资深藏家指出,这种展览已不再是藏品陈列,而是“文明修复”的实践。器物不再沉寂于保险柜,而是在公共空间中重新焕发生命力。我们也看到,随着时代的转变,年轻一代收藏者更加关注学术支持、藏品叙事与数字传播,这种“知识驱动型收藏”的趋势,预示着私人收藏将进入一个更具公共性与结构性的阶段。

未来,中国私人收藏家与私人美术馆的发展路径或将集中于以下三个方向:

制度化整合与规范化运作

建立更为健全的法律支持系统与溯源机制,使私人收藏从“个体行为”转向“文化机制”的组成部分。完善藏品捐赠、共享展出、数字备案等路径,推动民间资源的制度化融通。

知识驱动与策展叙事转型

策展方式正从静态展示向知识架构演进,如“金石寿”“器载道”等展区便体现出策展语言的逻辑重构。私人藏家将日益与学术界展开深度合作,推动从“看器”到“解文明”的过渡。

青年代际文化认同与美育拓展

打破“收藏属于上一代”的刻板印象,通过数字化展陈、社交媒体传播、互动美育等手段,将私人收藏转化为代际共享的文化资源。未来的私人美术馆不仅是展览空间,更应成为青年文化认同的孵化平台。

私立美术馆的文化角色与市场路径

“天地大观”展清晰地传达出一个信号:中国私人美术馆正在完成从“收藏展示”向“文化生产平台”与“知识体系输出者”的根本转型。

以龙美术馆为代表的新一代私立机构,正在形成以下几方面的综合优势:

资源整合力

将散落于私人体系中的高端藏品系统化呈现,填补国家机构在部分冷门门类与边缘文物研究上的空白,体现出非国家资本在文化重建中的积极角色。

文化传播力

通过专业策展、出版物、新媒体传播等方式,提升公众参与度。私人藏家可以快速响应市场变化与文化热点,拥有更强的策展灵活性;

学术支持力

越来越多的展览配备研究团队,推动策展逻辑与学术语言并行。通过跨学科合作,探索更丰富的文化叙事结构,使私立美术馆成为知识建构的重要节点。

文化资本机制创新

在数字展陈、艺术基金、文化衍生品等机制的辅助下,私人收藏逐步从封闭的“财富象征”转化为可被社会共享、延展的“文化资本”。这也正在塑造出一种独特的“中国式文化资本路径”——由民间驱动知识生产,由空间承载公共美育,由收藏触发文化对话。

但同时也需正视现实挑战,如法律保障滞后、资金压力持续、藏品来源合规性问题等。为推动私立文化机构的可持续发展,亟需在以下几个方面形成合力:

- 制度层面建立更具针对性的政策扶持体系;

- 社会层面加强对私人文化平台的认知与信任;

- 教育层面培育“收藏即文化”的公共意识。

因此在当下,私人美术馆不应该再是财富的象征陈列室,而正成为承载文明叙事、激发公众思维、孵化新型文化路径的实验场。

收藏不只是拥有,更是再造文明记忆

“天地大观”带来的不仅是对三千年华夏文明的回望,更是对未来文化生态的一次提示:在国家公立体系之外,私人收藏家与私人美术馆正快速成长为文化价值链中的中坚力量。

而这种力量的崛起,不应被误解为“炫富”或“孤赏”,而应被看作是一种新的“文化责任共同体”的形成过程。未来的文明守护者,将不再是高墙深院中的少数人,而是愿意将文化资源、研究成果、审美判断与社会共享的每一个藏家、策展人、美术馆运营者与公众之间的共同事业。

作为收藏家,我们深知:收藏不是对过去的沉溺,而是对未来的布道。那些藏于指间、馆中与心头的器物,不仅是中华文明不断生长的根脉,更是文明继承者最深层的自我修复与文化重建路径。

留言